45巻1号 (2014.3)

特集

ナノスケール形状利用技術-「形」が生み出す新物性

Part Ⅰ.特集

特集概要

論文

-

pages 1-8

中野秀之、生野孝

有機化Siナノシート薄膜を作製し、これらの電子輸送特性を伝導性カンチレバーを用いてAFM内で評価した。その結果、Siナノシートには2種類の伝導機構があり、低バイアス電位範囲ではdirect tunneling機構であり、高バイアス電位範囲ではFowler–Nordheim tunnelingであることを確認した。

-

3. Optical Filters Using Metal-based Metamaterial

メタマテリアルを応用した金属薄膜光学フィルター (3,159kB)

(3,159kB)pages 9-16

井上大介、三浦篤志、野村壮史、藤川久喜、佐藤和夫、池田直樹*、津谷大樹、杉本喜正、小出康夫

アルミニウム薄膜に大面積のサブミクロンの孔やスリットを微細加工する技術を開発し、ナノ加工したアルミニウム薄膜が表面プラズモンなどによって偏光無依存のカラーフィルターや偏光フィルターとして働くことを示した。

-

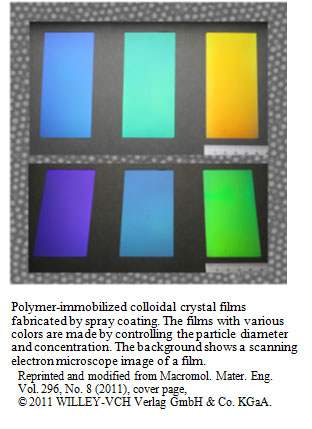

4. Fabrication of Polymer-immobilized Colloidal Crystal Films

ポリマー固定化コロイド結晶膜の作製 (851kB)

(851kB)pages 17-22

石井昌彦

人工オパールとも呼ばれるコロイド結晶を色材として実用すべく、ポリマーで固定化されたコロイド結晶膜をスプレー塗装と紫外線硬化により作製することを検討した。コロイド分散液の粘性制御と基板表面処理により、鮮やかな発色を示すコロイド結晶膜の作製に成功した。

【日本語関連論文】

・石井昌彦, "スプレー塗装法によるポリマー固定化コロイド結晶膜の作製", 色材協会誌, Vol.85, No.5, pp. 196-200 (2012). -

pages 23-29

佐藤敏一、藤川久喜、村崎孝則、山本一朗、加藤祥文、多賀康訓

有機EL素子の劣化メカニズム解明を目的として、ITO上の薄い有機層のXPS分析を行った。その結果、ITO中の酸素原子や水酸基による有機層の酸化が有機EL素子の劣化を促進することが示唆された。

Part II.

スペシャルレビュー

-

6. Nanostructured Materials in Biological and Artificial System

生物から学ぶナノ構造・ヒトが創るナノ構造 (1,327kB)

(1,327kB)pages 31-41

福嶋喜章

豊田中央研究所において筆者が関わったナノ材料につての最近10年間の成果を1995年に開かれた第11回トヨタコンファレンスで紹介されたトピックスと比較して見直した。これらの成果を“真のナノ材料とは何か”と“構造と特性との関連”の観点から議論した。

論 文

-

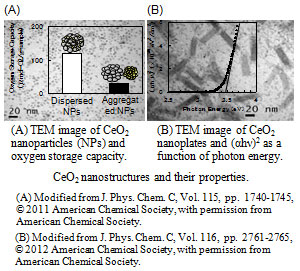

pages 43-50

今川晴雄、須田明彦、山村佳恵、Shouheng Sun

単分散CeO2ナノ粒子を熱分解法により有機溶媒中で合成した。界面活性剤の添加条件により粒子形態は制御可能であり、Al2O3表面への分散で酸素吸放出性能の向上が見られた。また、ナノ粒子の自己組織化によりナノプレートが形成し、バンドギャップエネルギーの増大を確認した。

-

pages 51-59

石垣将紀、伊東健一、柳沢直樹、戸村修二、梅野孝治

本論文では1つの回路で合計4つの直流ポート間の電力制御が可能な、マルチポートDC-DCコンバータを提案する。磁気デバイスと回路トポロジの設計工夫に特徴があり、将来のEVや電力インフラの小型・低コスト化への貢献が期待できる。

短 報

-

pages 61-63

松森唯益、近藤継男、川本敦史、野村壮史

本報では、流体、熱流体問題を対象とした密度法に基づくトポロジー最適化法を紹介する。流体問題ではBrinkman penalization methodに基づいて定式化した最適化計算がReynolds数によらず安定して行えるパラメータ設定と、抗力最小化、揚力最大化のための目的関数を提案し、その計算結果を示す。熱流体問題として、特に熱交換器の設計に着目し、動力一定下での熱伝達最大化設計のための最適化問題の設定について、計算結果を交えて紹介する。

【日本語関連論文】

・近藤継男, 松森唯益, 川本敦史, "低レイノルズ数流れにおける最適物体形状の探索(トポロジー最適化法による抗力最小化と揚力最大化)", 日本機械学会論文集(B編), Vol. 76, No. 768 (2010), pp. 1152-1161. 論文閲覧はCiNiiへ(CiNiiは国立情報学研究所のサービスです)

・松森唯益, 近藤継男, 川本敦史, "熱流体連成問題を対象としたトポロジー最適化法の開発", 流体熱工学研究, Vol. 45, No. 1 (2011), pp. 11-19. -

pages 65-67

岩井幸一郎、東真智子

部品単体のVOC測定値から車室内VOC濃度を予測するための基盤技術を開発するため、バッグ法を用いてトルエンの揮発挙動を評価した。その結果を元に,2因子(吸着力と含有量)からなるVOC揮発モデルを構築し、これら2因子を推定するための標識成分添加法を開発した。

【日本語関連論文】

・岩井幸一郎 他, "車室内VOC濃度の予測手法に関する研究 内装部品を用いた基礎検討", 自動車技術会学術講演会前刷集, No. 127-12 (2012), pp. 7-10.