1.生活習慣病の予防

1) 生活習慣病の早期発見と予防

生活習慣病の早期発見のため、法令で定められている定期健康診断の100%受診(2023年度:891名)、および特定保健指導を実施しています(2023年度:指導実施率90.5%)。

喫煙に関しては、当社の禁煙率は94.7%と非常に高く、従業員の健康意識が高いことがうかがえます。当社は、禁煙率が高いことに満足することなく、建屋内禁煙などの分煙を行い、受動喫煙防止活動を実施しています。

一方、従業員の「適切な運動習慣」が少ないことは、当社の大きな健康課題と認識しており、健康キャンペーンなどの健康増進活動に取り組んでいます。

また、全国で女性特有のがん(乳がん、子宮頸がん)の発症率が高くなっていることへの対応として、女性がん検診の健康保険組合の補助制度を社内へ周知し、受診促進を進めています。

生活習慣病の予防には、食生活の改善も必要です。当社では、食堂でのヘルシーメニューの提供、食事メニューへのカロリー・成分の表示、食事代金精算時の摂取カロリーの可視化、およびクラウドサービスによる食事履歴や摂取カロリーの閲覧など、従業員が自らの食生活改善に取り組む支援を行っています。

2) 健康キャンペーンの推進

従業員の運動習慣化とWell-Beingの実現に向けて、ウォーキングイベントを2024年度から実施しています。

運動習慣を身に着けるために、 歩き・小走り・競歩・ランニングなど、様々な運動に伴う歩数をカウントし、申請するウォーキングイベントとしてスタートしました。参加された方々から、「日々のランニングが健康維持に役立っていることを実感しました。」「イベントを通じて、仲間との交流が深まりました。」など、多くの意見が寄せられています。今後もこの活動を継続し、運動習慣の定着を目指していきます。

健康キャンペーン(ウォーキングイベント2024年度)

3) 健康情報発信の取り組み

当社では、従業員のセルフケア促進を目的として、毎月所内イントラネットに健康情報を発信しています。この取り組みは、従業員の健康維持と向上を支援し、働きやすい環境を提供することを目指しています。

取り組み内容:

・毎月の健康情報発信: 健康に関する最新情報やセルフケアの方法を紹介する「Healthy Lab Letter」を毎月発行しています

・ミニイベント: 健康に関するセミナーやミニイベントを定期的に開催し、従業員が実践的な知識を身につける機会を提供しています

・健康チャレンジ8: トヨタグループにて推奨している健康維持のための「健康チャレンジ8」の取り組みをを紹介し、従業員が楽しく健康管理を行えるようサポートしています。

従業員の声:

「毎月の健康情報が役立っています。セルフケアの方法を学び、実践することで健康維持に繋がっています。」

「ミニイベントを通じて、健康に関する知識を深めることができました。」

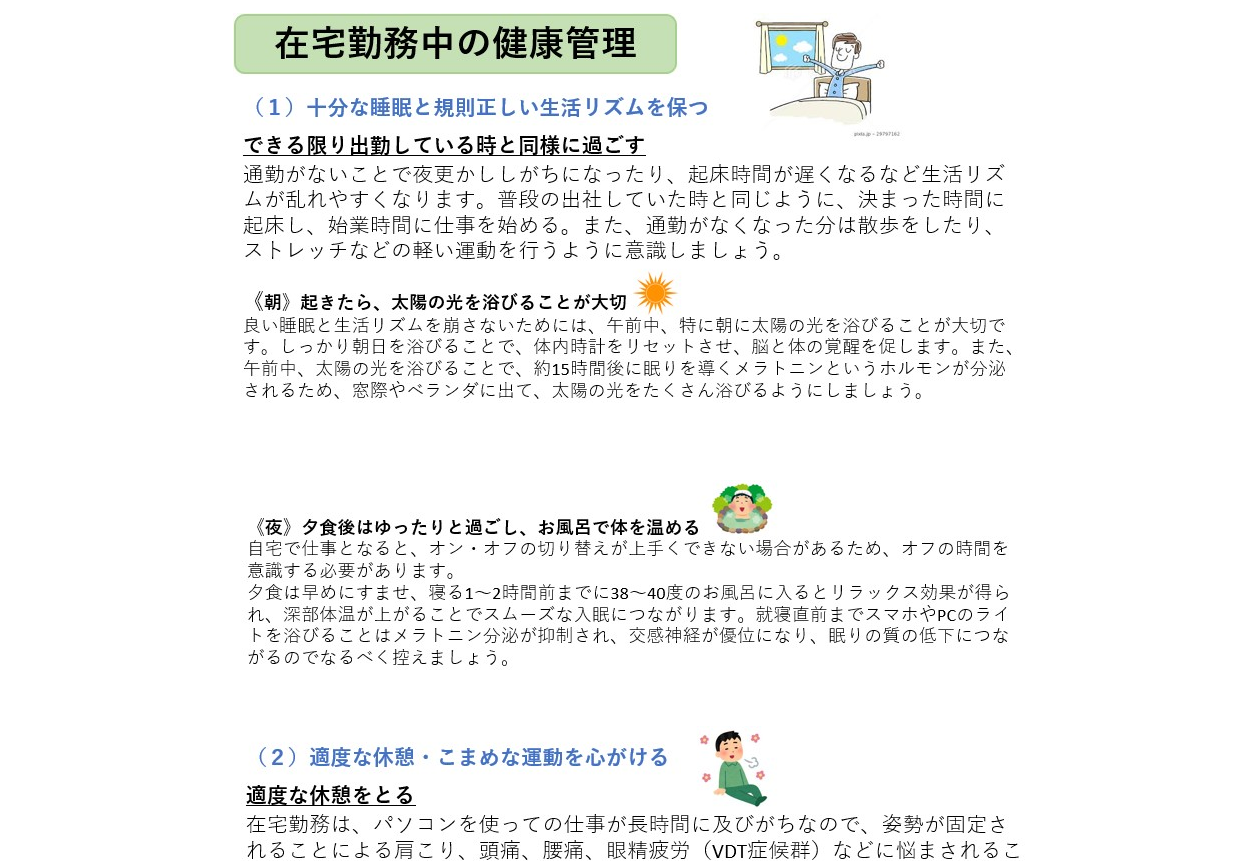

また、在宅勤務中の健康管理についての注意喚起や対処方法などを情報発信し、従業員の健康に関するセルフケア促進に努めてまいります。

このような取り組みを通じて、従業員の健康維持と向上を支援し、働きやすい環境を提供しています。今後も継続して健康情報を発信し、従業員のセルフケアを促進してまいります。

社内イントラネットでの健康情報発信