コア技術

ナノ材料科学,数理物理・物性基礎科学,金属材料物性,無機・錯体化学,エネルギー化学,反応工学/プロセスシステム工学,触媒プロセス/資源化学プロセス,分析化学,量子ビーム科学,環境材料/リサイクル技術

ナノ材料科学,数理物理・物性基礎科学,金属材料物性,無機・錯体化学,エネルギー化学,反応工学/プロセスシステム工学,触媒プロセス/資源化学プロセス,分析化学,量子ビーム科学,環境材料/リサイクル技術

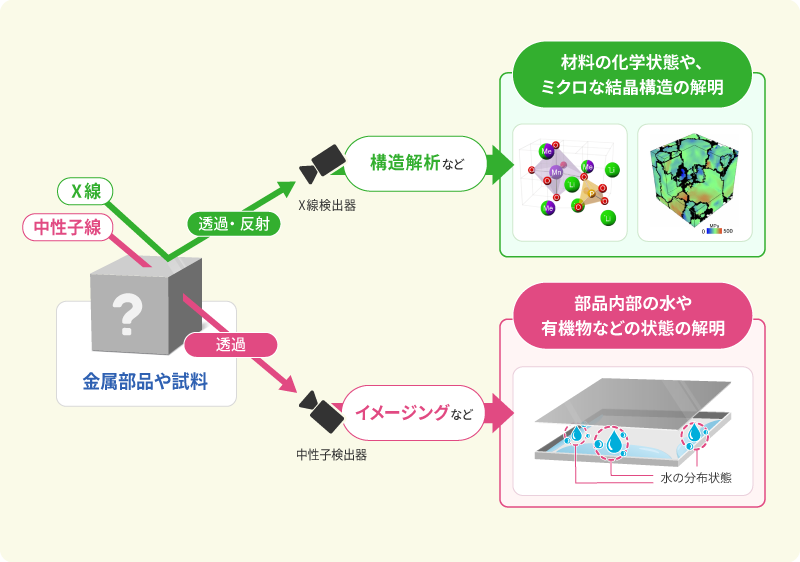

原子スケールでの現象解明や、部品の内部状態や劣化の実測のため、大型放射光施設SPring-8や大強度陽子加速器施設J-PARCなど最先端の量子ビーム施設とも連携し、より精密に部品のままでも解析できる技術の構築に取り組んでいます。

SPring-8豊田ビームライン(BL33XU)では、強力なX線を用いて材料の化学状態や結晶構造などの解析を行っています。一例として、材料を構成する結晶粒の内部応力を、3次元分布として実測することに世界で初めて成功しました(詳細はこちら)。

J-PARC物質・生命科学実験施設(MLF)では、中性子線を用いて部品内部の水や有機物の状態や挙動の解析を行っています。一例として、エネルギー分析型中性子イメージング装置「RADEN」を用い、車載用燃料電池内部の水の動きや凍る過程を、発電下で観察することに成功しました(水の動きの詳細はこちら

、 凍る過程の詳細はこちら)。

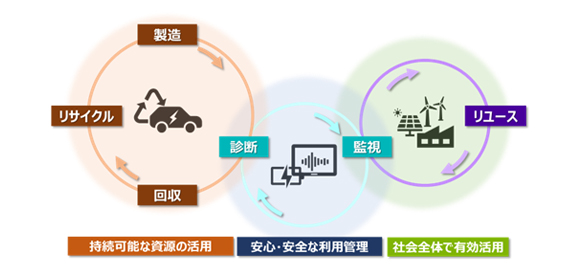

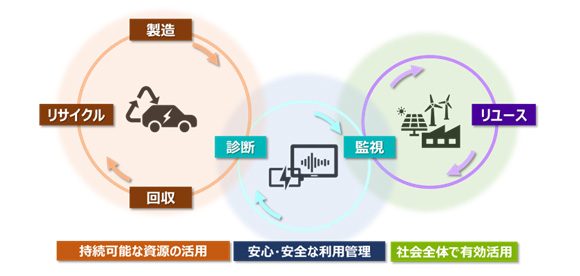

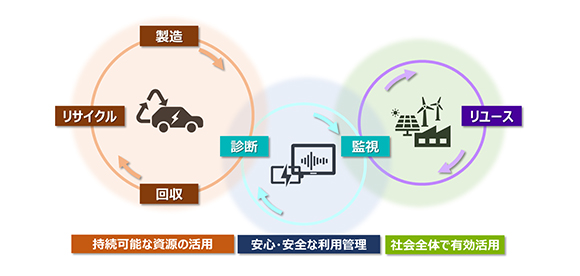

これらの分析技術は、自動車用部品の性能向上や信頼性評価だけでなく、カーボンニュートラルやサーキュラーエコノミーといった社会課題解決への応用も期待されます。

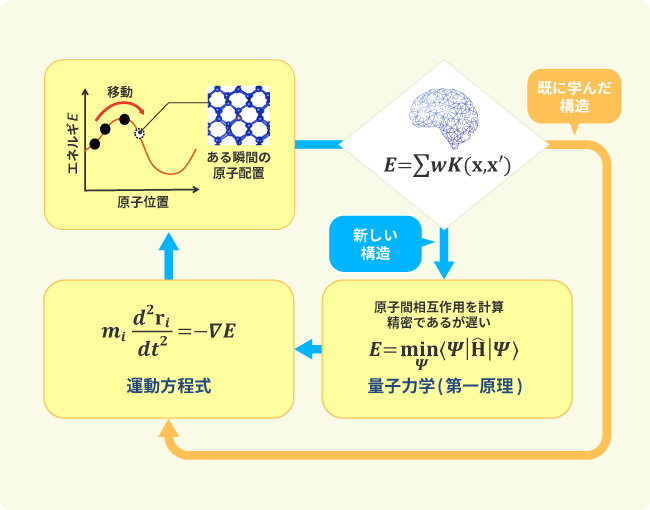

スケールを横断したさまざまな特性を満たすプロセスの設計や新しいエネルギー貯蔵・変換材料の開発などにおいて、実験科学の手法に加えて、計算化学やデータ科学、自律実験系などを融合させた次世代の材料開発手法の構築が求められています。しかしながら、第一原理計算などを用いた物質・材料シミュレーションは実効的な時空間スケールの計算を実行するには膨大な時間を要するという課題がありました。私たちはさまざまな材料の原子間相互作用を機械学習力場で表現し、計算機が判別した未知の構造に対してのみ、第一原理計算によって新たに取得した訓練データを用いて相互作用モデルを再構築する自律的な学習アルゴリズムを考案しました。その結果、従来と比較して計算速度を2~4桁ほど向上させることが可能となりました。これを触媒活性や電解液のイオン伝導率などの計算に適用し、実験との連携をはかることで材料設計を加速させていきます。

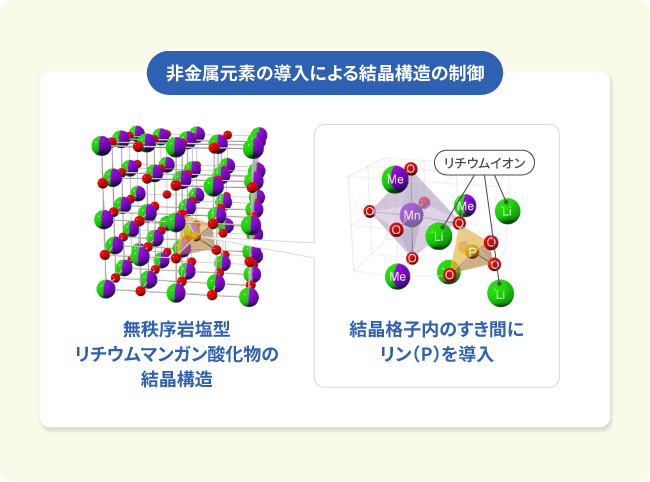

原子レベルで物質の構造を制御することにより、従来にはなかった新しい特性を持つ材料を実現することができます。その一つとして、産出量が少ない貴重な金属を、安定供給可能な金属に代替するために、その構造制御により必要な機能を向上させる研究に取り組んでいます。

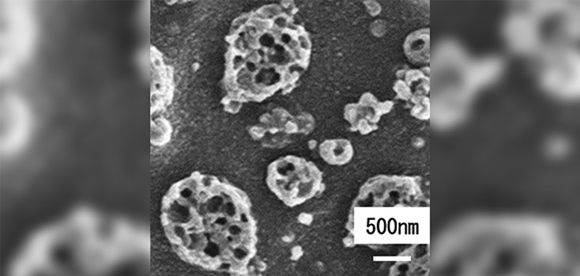

この例として、高性能なリチウムイオン二次電池(LiB) の正極材料に広く用いられているコバルトとニッケルの代替を検討しました。供給が安定しているリチウムマンガン酸化物を対象に、非金属元素のホウ素やリンを結晶格子間のすき間に導入する方法により、コバルトやニッケルを使わなくても長寿命化と高容量化の効果があらわれることを試験電池にて実証しました。

さらに正極材料はマンガン系金属元素のみで構成されるため、リサイクルしやすい特長もあわせ持つ高性能LiBの実現が期待されます。

この技術は、二次電池のほか、触媒材料やエネルギー創生などへの応用が期待されます。

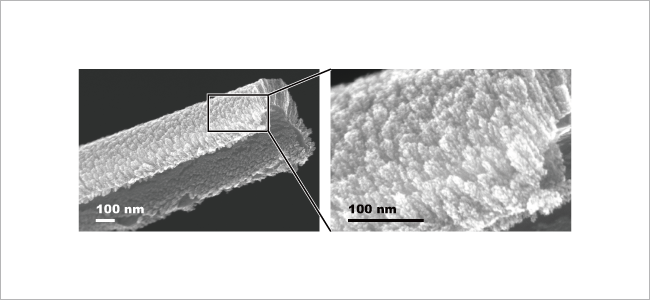

効率の高いエネルギー変換材料の創成や異種材料・異種物質の接着接合などへの応用を目指し、物質の界面や表面で生じる反応の制御や、物質構造の設計、反応場の解析などさまざまな要素技術の開発に取り組んでいます。その一例として、私たちはナノ粒子の高い活性に着目し、ナノ粒子を電解紡糸の表面上にスパッタリングすることで、直径1~3 nmのルチル型IrO2結晶クラスターを結晶ドメイン境界で連結した自立型の担体レス繊維触媒として形成する手法を確立しました(NUNO; Nano particles United Non-woven-Object)。粒子間に間隙が形成されることで広い触媒反応面を有することから、材料の使用量を抑えながら高い活性をもつ水電解触媒などへの応用が期待されます。

人工光合成における電子伝達剤の価数変化をリアルタイム観察

鉄系酸素発生触媒β-FeOOH(Cl)が熱処理で性能が向上するメカニズムを解明

剛性とクッション性を両立する曲線ラティス構造の提案

燃料電池の未来を拓く

~触媒層内の”水”を定量的に評価する新手法の確立~

SiC結晶生成時の黒鉛ルツボの劣化を抑制

~炭化タンタルによる厚膜コーティング技術「SinTaC®」を開発~

使用済みリチウムイオン二次電池の簡便な容量回復技術を開発~溶液の注入による容量回復を確認~

リチウムイオン二次電池の不活性化技術を開発~リサイクル時の発熱等のリスク低減に貢献する新手法~

世界初、中性子で車載用燃料電池内部の水の凍結過程を観察~氷点下環境での性能向上に大きく貢献~

コバルト、ニッケルフリーの高性能リチウムイオン電池正極材料を創発~マンガン系材料への非金属元素導入による長寿命化・高容量化を実証~

豊田中央研究所監修「人工光合成: 半導体と分子触媒の融合による究極のグリーントランスフォーメーション」が出版されました

トヨタ紡織と共同で、第37回中日産業技術賞 経済産業大臣賞を受賞

“生物が食べられる糖”の高速化学合成―原料・燃料・食料の高速バイオ生産に繋がる新触媒技術―

トヨタ紡織と豊田中央研究所が共同開発した高耐衝撃プラスチックが「文部科学大臣表彰 科学技術賞」を受賞

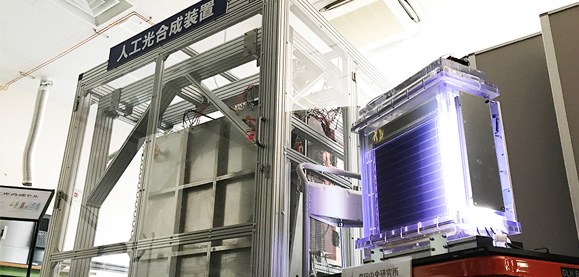

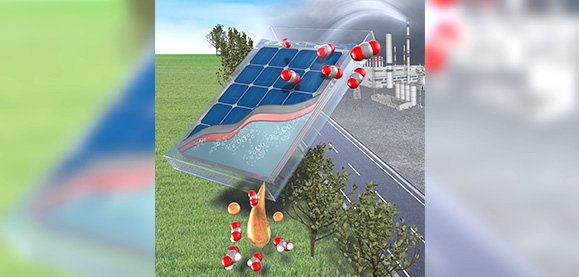

太陽光と水でCO2を資源に!世界最大級の1メートル角人工光合成セルで世界最高の太陽光変換効率10.5%を実現

当社の人工光合成研究が、12/9放送のNHK「コズミックフロント」にて紹介

中部国際空港内の抗菌・抗ウイルス対応に可視光応答型光触媒「V-CAT®」を活用

令和3年度 文部科学大臣表彰 科学技術賞

可視光応答型光触媒「V-CAT®」の抗ウイルス・抗菌効果のご紹介

太陽光でCO2を資源に! 人工光合成の飛躍的進展

新型MIRAIの開発を支えた放射光解析(SOKENおよびトヨタ自動車と共同)~燃料電池内のミクロの水を高速かつ定量的に可視化する技術を構築~

滋賀医科大学および豊通ヴィーテクス株式会社が可視光応答型光触媒による、新型コロナウイルスの不活化を確認

当社の総説論文がNature Nanotechnologyに掲載

2020年度高分子学会賞(技術部門)

PROJECT

“孔”の向こうに見えるもの

豊田中研の多孔質材料研究の歩み

ハイブリッド材料で二律背反を両立する

稲垣 友美

研究を世の中に届けて

より良い社会の実現へ

土井 慎也

「ガラスの物理」で社会課題に挑む

大山 倫弘

燃焼研究からエネルギーとの関わり方を問う

小坂 英雅

大型研究施設との連携で「小さな孔」を制する

加藤 悟

奇妙な化学現象を非線形数学の視点で解く

長谷 陽子

SiC半導体を極めて量子センサーの実現に挑む

朽木 克博

ポリマーブレンドでエンジニアリングとサイエンスをつなぐ

平井 隆行

二次電池電極から社会の持続可能性を考える

牧村 嘉也

カーボンニュートラルへの取り組み を更新しました

持続可能な社会の実現を目指して

量子の世界とモビリティをつなげる研究

シニアフェロー

飯塚 英男

新しい物理現象を導入して驚きのデバイス・システムを提案する

ナノスケール・センシングシステム

田所 幸浩 ・ 田中 宏哉 ・ 舟山 啓太

人工光合成実用サイズ化を実現させた

異分野融合

人工光合成実用化チーム

新しい概念の結晶成長法で、超低損失な電動自動車を実現する

次世代半導体

シニアフェロー

中村 大輔

実用サイズの人工光合成で

植物の太陽光変換効率を超える

加藤 直彦

未来の技術者へつなぐ「知の襷」

書籍出版

旭 良司/中北 清己

MOVIE CHUKEN 60+

未来に解を

創造性のすべてをより良い社会の実現のために

エグゼグティブアドバイザー

Gill A. Pratt

つながる機器と情報に知能を与え 大規模なシステム群を制御する

自律分散協調制御

戦略研究部門 データアナリティクス研究領域

神保 智彦

人とロボットとAIとが協調・共存可能なより良い社会を実現する

マルチエージェントシステム

戦略研究部門 データアナリティクス領域

西 智樹

人の運動・感覚・感情に関わる脳神経系の構造と機能を数値モデル化する

脳神経系モデリング

戦略研究部門 ヒューマンサイエンス研究領域

岩本 正実

人の自律動作のメカニズムを再現したデジタルヒューマンモデルを構築する

人体自律動作モデリング

戦略研究部門 ヒューマンサイエンス研究領域

中平 祐子

生命の保有する金属イオン認識をヒントに、革新的なレアアース回収プロセスを実証

メタルペプチドプログラム

戦略研究部門 戦略先端研究領域

石田 亘広

モノづくりの常識を打ち破る

スラリー・粉体技術

要素研究部門

スラリー特任研究室