カーボンニュートラル社会の実現に向けて、

当社は、工場の省エネルギー化・CO2削減と、再生可能エネルギーの普及に

必要となる研究に取り組んでいます。

気候変動抑制と2050年カーボンニュートラルの実現

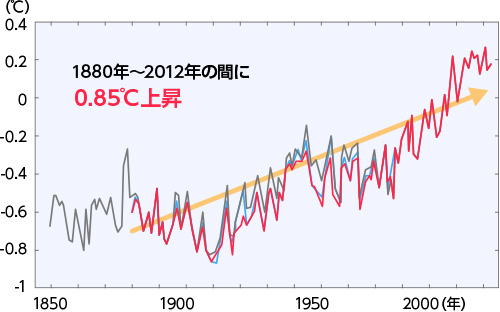

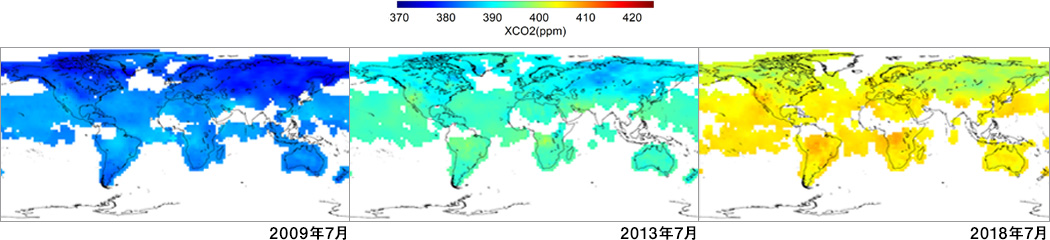

21世紀に入ってから、世界各地で豪雨や熱波・寒波などの大規模な気象災害が多発しており、私たちの日常生活に大きな影響を及ぼしています。これらの現象の原因として、人々の活動による温室効果ガス(CO2など)の排出量が増加・蓄積していることが考えられており、それが地球温暖化や気候変動を引き起こしているとされています。

このような状況に対して、国際的には2050年に実質的なCO2排出量をゼロにする、カーボンニュートラルの実現が求められています。これは持続可能な社会を実現するための世界レベルでの課題であり、国の制度、産業技術、人々の行動変容まで、さまざまな取り組みが必要です。これに対し産業界は、社会的責任としてだけでなく企業経営の観点からも、気候変動に対し取り組むことが重要になっています。

当社の取り組み

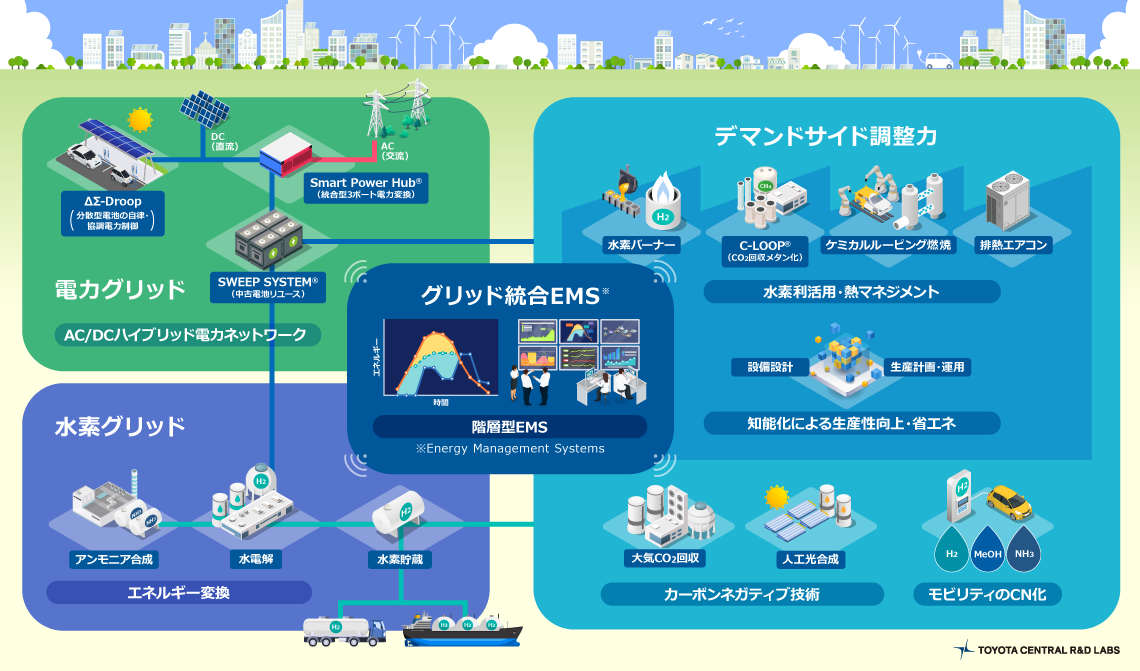

当社はトヨタグループの中央研究所として、カーボンニュートラルの達成に向けた研究開発を2016年頃から強化して進めています。カーボンニュートラルには消費するエネルギーを大幅に減らす省エネルギーと、再生可能エネルギー(再エネ)を効率よく使うことが必要であり、この二つを中心とした研究に取り組んでいます。

1. 電力グリッド

現在、送電線から家庭などに届けられている電気は交流(AC)ですが、スマートフォンやパソコンなど、直流(DC)に変換して使用する機器も多くあります。再エネの代表である太陽光発電で作られる電気はDCであり、今後の再エネの普及拡大により、ACとDCの両方を使いこなす技術が重要になります。

当社では、「スマートパワーハブ(Smart Power Hub®)」と呼ぶ小型かつ高効率なAC/DC変換器や、劣化状態が異なる中古電池を束ねて電気を使い切る「スイープ機能(SWEEP SYSTEM®)」(図1)など、ACとDCの両方を効率よく利用するための技術開発を進めています。またDCをそのまま電気自動車の充電に用いる、あるいは電気自動車から給電するなど、再エネをより活用できるようにする電力グリッドの研究にも取り組んでいます。

2. 水素グリッド

太陽光発電や風力発電などは天候や時間により大きく変動するため、電力を有効に使うには蓄電が必要です。しかし、長期間・大規模な蓄電は高コストであり、これを低コストで安定して貯蔵できるエネルギーキャリアに変換する技術が求められています。

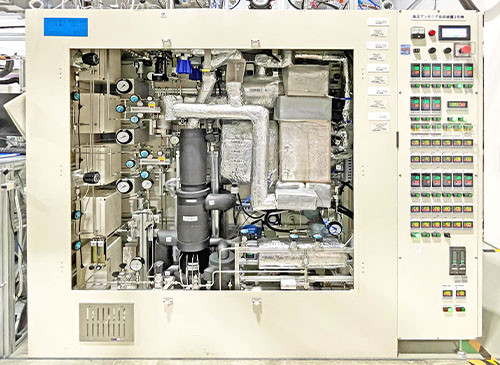

水素は代表的なエネルギーキャリアであり、当社では、電力から水素へ変換する「水電解」技術や、水素を貯蔵性・可搬性の高いアンモニアに変換する「アンモニア合成」技術(図2)に取り組んでいます。また「水素を貯蔵」しておき、熱を利用して需要変動に応じて水素を取り出すシステムの開発も行っています。これらの技術により、分散型の「水素をつくる・貯める・供給する」水素グリッドの実現を目指します。

3. デマンドサイド調整力

工場などの、エネルギーを大量に消費する需要側(デマンドサイド)では、省エネルギー化を追及すると同時に、CO2を回収して再資源化するCO2排出低減技術も必要となります。工場から捨てられるエネルギーの多くは熱として排出されており、工場の省エネルギー化にはこの排熱を有効利用することが重要です。

当社では、排熱を利用した吸着式ヒートポンプによる「排熱エアコン」などの熱マネジメント技術について実証レベルで取り組んでいます。また、水素をメタンへ変換することで既存の都市ガス設備を使用することが可能となり、再エネ由来のエネルギーが使いやすくなります。この考えに基づき当社では、カーボンを循環させて工場からCO2を排出しないシステムとして、「CO2回収メタン化システム(C-LOOP®)」(図3)の実装に向けた取り組みを加速しています。これらの技術を使いこなし、工場のエネルギー需要に柔軟な調整力を持たせることは、エネルギーを効率よく使う上でも重要になります。さらに、機械学習やAIを用いた工場の知能化によりエネルギーロスを最小にする「設備設計」や「生産計画」を立てる研究を進め、工場のカーボンニュートラル化を目指します。

モビリティのカーボンニュートラル化に対しては、アンモニアなどのカーボンフリー燃料、e-fuelなどのカーボン循環燃料の燃焼技術の開発に貢献する取り組みを行っています。その他にも、「大気CO2回収」や「人工光合成」などのカーボンネガティブ技術についても研究を進めています。

4. グリッド統合EMS(Energy Management Systems)

ある工場を再エネで稼働させる場合、工場のエネルギー需要と再エネ供給のバランスをとることが必要です。

当社では、これまでに紹介した電力グリッド、水素グリッド、デマンドサイドの各技術を組み合わせて、最適なエネルギーシステムを数理的に設計するエネルギーシステムデザイン技術の研究を進めています。この技術により、さまざまな組み合わせの中からコストミニマムな設備構成を設計することが可能となります。また、設計したシステムを最適に制御するための「グリッド統合EMS」技術の研究にも取り組んでいます。ここでは、デジタルツインを活用して工場の実環境を仮想環境に再現し、システム構築を進めています。

グリッド統合EMS技術は、基本構造を階層型としており、上位層のEMSは、将来の需給予測に基づいて各グリッドへのエネルギー分配のみを指令します。下位層のEMSは各機器に実装されており、上位EMSの指令値の制約の下で自律的に自己の運用プロトコルを決定します。

当社では、社内に小規模な水素グリッド、電力グリッド、デマンドサイドグリッドを構築し、エネルギーマネジメント実証(図4)を行っています。将来、グリッド統合EMS技術を使うことにより、複数の工場、まち、地域が連携してエネルギーネットワークを形成し、各グリッドの再エネ調整力がさらに高まると考えています。