資源が持つ多様な価値を循環させる社会システムを描きだす

私たちはこれまでにも、さまざまな研究機関と連携し、人口動態の変化に伴う交通手段選択・需要の予測や、電動車普及による再生可能エネルギーの導入予測、工場におけるエネルギーミックスの評価など、自動車産業の社会や環境への多岐にわたる影響を評価する研究を進めてきました。今日の資源循環やカーボンニュートラル実現に向けた需給構造などの複雑な社会現象においても、資源制約のみならず社会システムを考慮した包括的な評価モデルの開発やその活用を推進していきます。

PROJECT 2

資源の枯渇リスクや、製品の大量廃棄による環境悪化などこれまでの大量生産・大量消費型の経済社会活動を見直す動きが世界的に加速しています。これまで自動車業界においてもリサイクル材や生分解性プラスチックの活用や、解体に配慮した構造を取り入れるなどの取り組みを行ってきました。一方、持続可能社会を実現するためには従来の取り組みに加え、資源や製品の付加価値の最大化を図りつつ、カーボンニュートラルの視点も取り入れた、より環境負荷の少ない資源循環型社会の実現を目指す必要があります。

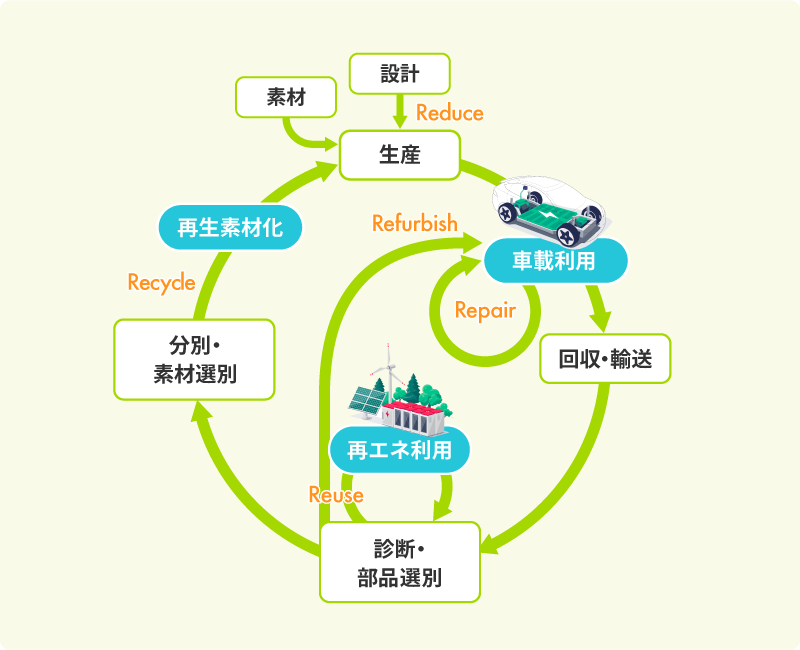

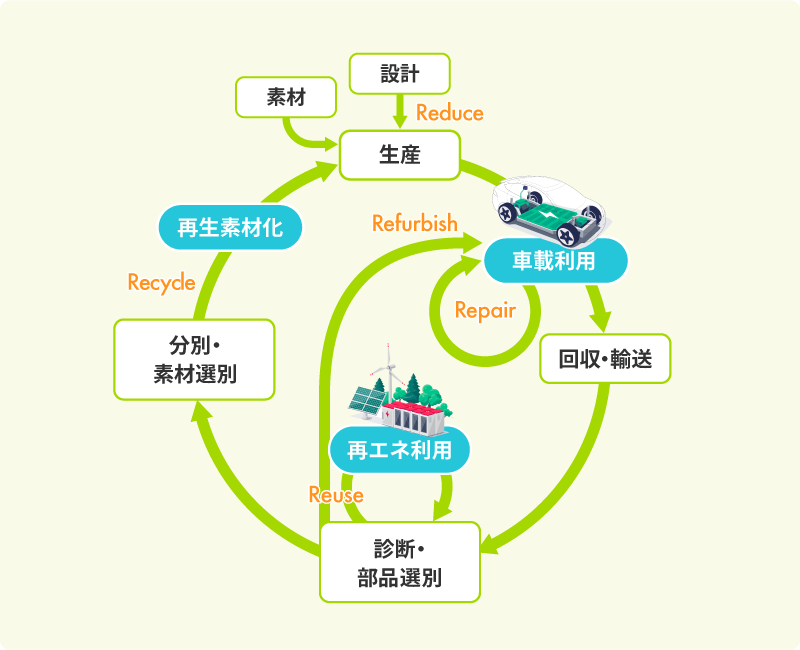

この大きなチャレンジに対する取り組みの一例として、私たちは材料設計・生産の段階における生物由来の素材への転換や、部品の劣化・摩耗を抑える長寿命化技術などの開発を行っています。また車載で用いられていた劣化の程度が異なる電池をつないで大容量の電池として再利用する技術や、リサイクル時に不純物を酸化除去する高品位化技術など循環型モノづくりにおいてキーとなる要素技術の蓄積を進めています。さらにはCO2の排出に留まらず、資源制約・リユース・リサイクルを含めた環境影響と経済が両立するさまざまなシナリオを評価するためのモデル構築など、ライフサイクル全体での資源の循環に必要な取り組みも行っています。

私たちはこれまでにも、さまざまな研究機関と連携し、人口動態の変化に伴う交通手段選択・需要の予測や、電動車普及による再生可能エネルギーの導入予測、工場におけるエネルギーミックスの評価など、自動車産業の社会や環境への多岐にわたる影響を評価する研究を進めてきました。今日の資源循環やカーボンニュートラル実現に向けた需給構造などの複雑な社会現象においても、資源制約のみならず社会システムを考慮した包括的な評価モデルの開発やその活用を推進していきます。

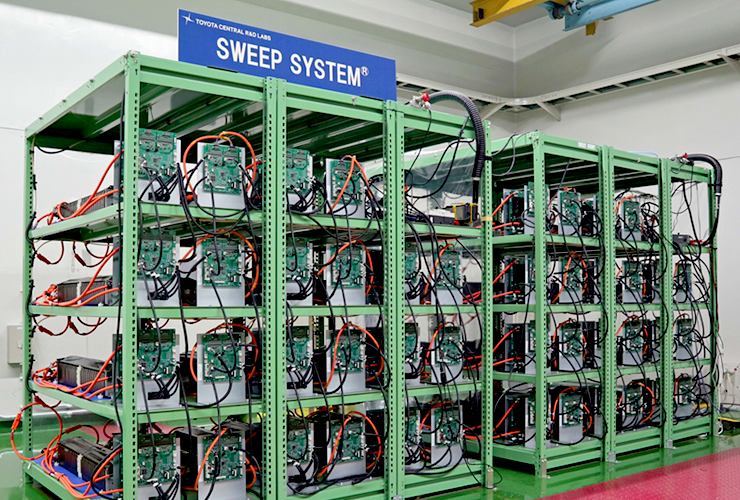

電動車の普及により発生する中古電池を無駄なく再利用・再資源化する技術が求められています。私たちは中古電池を複数繋ぐことで一つの大容量蓄電池として再利用可能にすると共に、劣化の度合いや性能が異なっていても充放電を効率よく行う制御機能(SWEEP SYSTEM®)の開発を進めています。さらには電力業界とも連携して実証実験を行うことで、再生可能エネルギー導入のための電力バッファへの活用の可能性も探索しています。

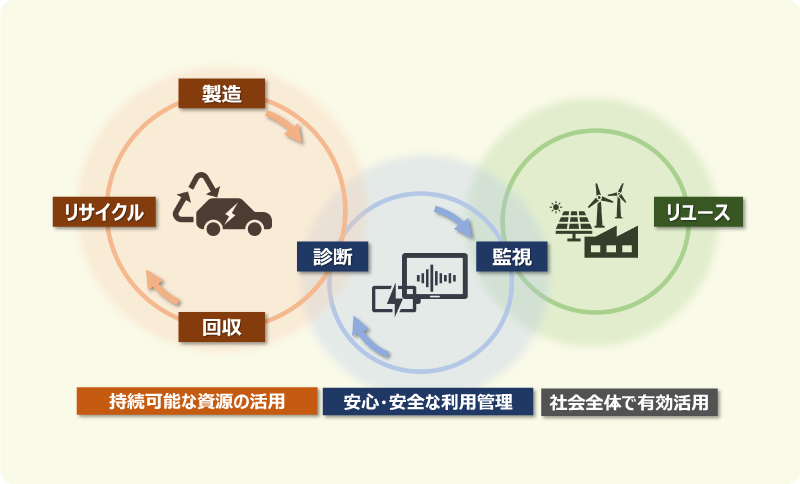

車載用二次電池の、持続可能な資源循環、安心・安全な電池管理、 使用済み電池の再利用を促進することで、電池を社会で循環させ、その価値を最大限に引き出すための研究プロジェクトを推進しています。 私たちが蓄積してきた電気化学、材料工学、電気工学、制御工学などの要素技術を融合し、電池材料の探索から電源システムの応用開発までを一体的に取り組むことで、カーボンニュートラルとサーキュラーエコノミーが両立した持続可能な循環型社会の実現に貢献していきます。

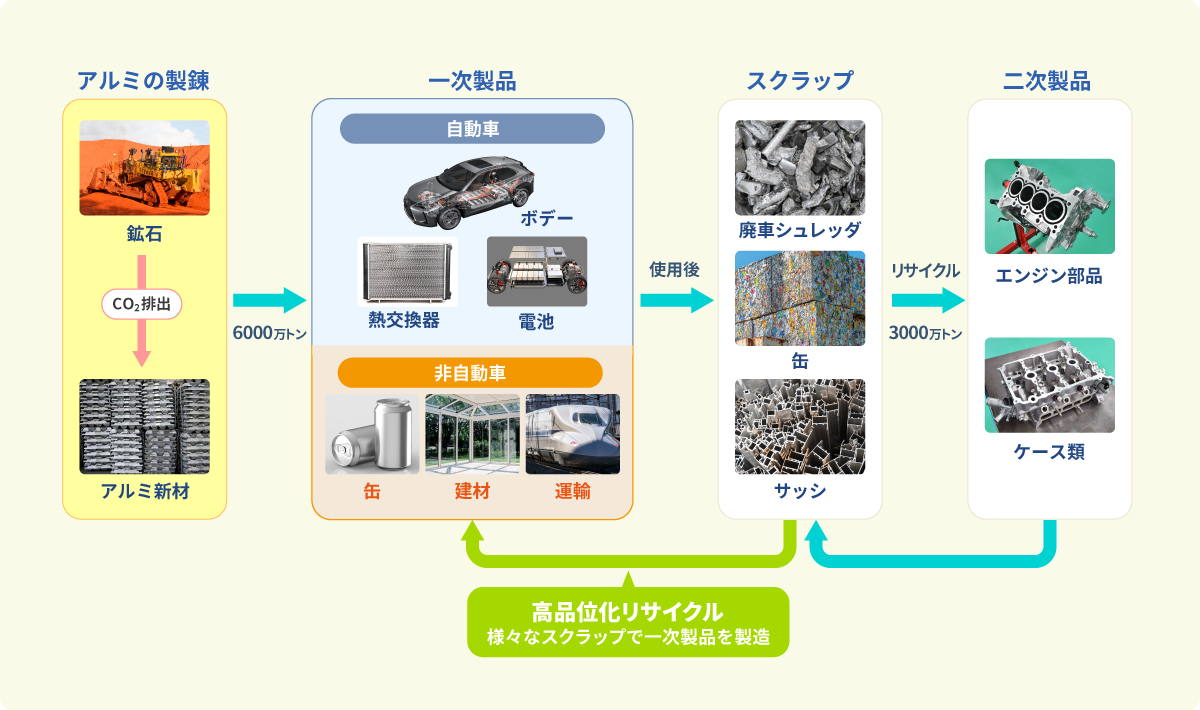

自動車で使用される材料として、アルミニウムは鋼材に次いで使用量が多く、再利用や再生とともに、製造時のCO2排出量の低減が求められています。アルミスクラップは、不純物が多く含まれるため、ほとんどが純度の低い製品への活用(カスケードリサイクル)にとどまります。私たちは、画像認識によるアルミスクラップの自動選別や規制対象物質を使用しない不純物除去による高品位化を実現することで、不純物の少ないアルミニウムの一次製品を再製造(アップグレードリサイクル)できるよう取り組んでいます。アルミスクラップ資源を新材に近い状態に戻すことで廃棄物をゼロにし、無駄なく循環させることに貢献していきます。

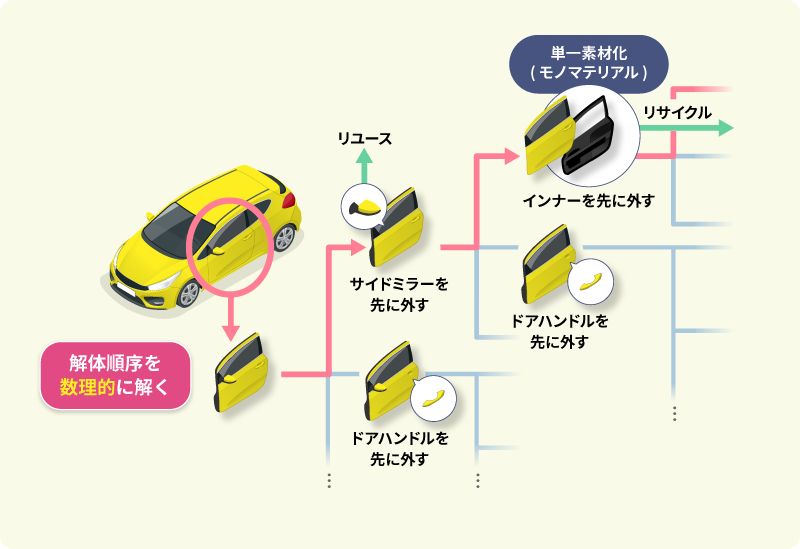

車体部品のリサイクル・リユースを促進するために、部品の取り外しの手間や時間などをかけずに容易に解体できるようにすることや、再生時の特性ができるだけ低下しないようにすることなどが求められます。それらを解決する手段として、解体時のコスト効率を考慮した部品設計や、機能が異なる複数の部品の単一素材化(モノマテリアル化)などが注目されています。私たちは、最適な解体手順の探索と解体性の評価を実現する数理解析手法と、構造の工夫により単一素材で所望の力学特性を実現する構造設計手法の確立を目指しています。

計測工学,機械要素/トライボロジー,金属材料物性,有機合成化学,エネルギー化学,社会システム工学,循環型社会システム,環境材料/リサイクル技術,地球資源工学/エネルギー学,電力工学

PROJECT

“孔”の向こうに見えるもの

豊田中研の多孔質材料研究の歩み

ハイブリッド材料で二律背反を両立する

稲垣 友美

研究を世の中に届けて

より良い社会の実現へ

土井 慎也

「ガラスの物理」で社会課題に挑む

大山 倫弘

燃焼研究からエネルギーとの関わり方を問う

小坂 英雅

大型研究施設との連携で「小さな孔」を制する

加藤 悟

奇妙な化学現象を非線形数学の視点で解く

長谷 陽子

SiC半導体を極めて量子センサーの実現に挑む

朽木 克博

ポリマーブレンドでエンジニアリングとサイエンスをつなぐ

平井 隆行

二次電池電極から社会の持続可能性を考える

牧村 嘉也

カーボンニュートラルへの取り組み を更新しました

持続可能な社会の実現を目指して

量子の世界とモビリティをつなげる研究

シニアフェロー

飯塚 英男

新しい物理現象を導入して驚きのデバイス・システムを提案する

ナノスケール・センシングシステム

田所 幸浩 ・ 田中 宏哉 ・ 舟山 啓太

人工光合成実用サイズ化を実現させた

異分野融合

人工光合成実用化チーム

新しい概念の結晶成長法で、超低損失な電動自動車を実現する

次世代半導体

シニアフェロー

中村 大輔

実用サイズの人工光合成で

植物の太陽光変換効率を超える

加藤 直彦

未来の技術者へつなぐ「知の襷」

書籍出版

旭 良司/中北 清己

MOVIE CHUKEN 60+

未来に解を

創造性のすべてをより良い社会の実現のために

エグゼグティブアドバイザー

Gill A. Pratt

つながる機器と情報に知能を与え 大規模なシステム群を制御する

自律分散協調制御

戦略研究部門 データアナリティクス研究領域

神保 智彦

人とロボットとAIとが協調・共存可能なより良い社会を実現する

マルチエージェントシステム

戦略研究部門 データアナリティクス領域

西 智樹

人の運動・感覚・感情に関わる脳神経系の構造と機能を数値モデル化する

脳神経系モデリング

戦略研究部門 ヒューマンサイエンス研究領域

岩本 正実

人の自律動作のメカニズムを再現したデジタルヒューマンモデルを構築する

人体自律動作モデリング

戦略研究部門 ヒューマンサイエンス研究領域

中平 祐子

生命の保有する金属イオン認識をヒントに、革新的なレアアース回収プロセスを実証

メタルペプチドプログラム

戦略研究部門 戦略先端研究領域

石田 亘広

モノづくりの常識を打ち破る

スラリー・粉体技術

要素研究部門

スラリー特任研究室